重要なお知らせ

- 2025年8月20日

- 全国約1,000自治体に寄附が可能に!

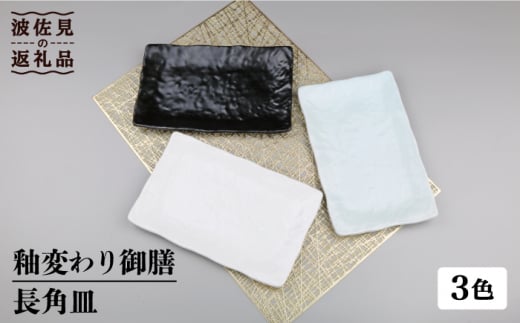

【波佐見焼】釉変わり御膳 長 角皿 3客揃 食器 皿 【不二商店】 [UC16]

- 寄附金額

-

18,000円

- 決済方法

- クレジットカード、AEON Pay、WAON POINT

\開催中/最大51%還元キャンペーン!

- 数量

-

18,000円数量

返礼品の特徴

波佐見焼といえば、染付と青磁の器が中心です。大村藩主大村喜前は文禄・慶長の役のさい朝鮮から李祐慶兄弟等の陶工達を伴い帰国しました。彼等は慶長4年(1599年)波佐見町内に階段状連房式登窯を築き施釉陶器をつくっていましたが、慶長7年(1602年)町内三股郷の山谷から陶石が発見されたことにより慶長11年(1606年)陶磁器製造が始まりました。江戸後期には日本一の磁器生産量を誇るまでになったのは、貞享2年(1685年)大村藩の藩窯として開かれた大新登窯(全長170m、39の窯室を持ち、当時、世界最大・最長の登り窯として江戸・明治時代まで多くのやきものを生産してきました。)、中尾上登窯(160m超)、永尾本登窯(150m超)等の大規模な登り窯が稼働してからです。規模的に世界第1位~3位の登窯としても有名です。磁器の原料が発見されてからは急速に染付と青磁を中心とする磁器へ移行し、ついには大村藩の特産品となりました。先人から職人へと受け継がれた技と心で染付絵の繊細で味わい深い日常食器が多くの窯で焼かれていますが、明治以降は創作を加え赤絵を用いての染錦絵柄も多く作られる様になりました。陶工たちの弛まぬ研鑽により波佐見焼は1978年に伝統工芸品に指定されました。

「くらわんか」から引き継がれた伝統を引継ぎ今風に仕上げた青磁の器です。お皿の表面に波模様を施し落ち着いた雰囲気を表現していますので、菓子皿や和洋中華といろんな料理に幅広く使える便利なお皿です。

手作業での制作が釉薬の美を華やかにしていますが、手作業の為ひとつひとつの商品サイズと色合いが若干異なることがあります。

#/波佐見焼/皿/角皿/

返礼品の詳細

- お申込み条件

- 1年に何度もお申込み可

- お申込み期日

- 通年

- 提供元

- 有限会社 不二商店

- 配送

- 常温

- 発送期日

- 入金確認後1ヶ月以内にお届けいたします。

- 内容量

- 【セット内容】 釉変わり 御膳 長角皿 ×3色 (白・黒・青磁) 【サイズ】 約幅15×23.8×高1.8cm 重480g 【対応機器】 電子レンジ○ / オーブン× / 食器洗浄機○ 【お申し込み前に必ずお読みください】 お届けする返礼品には個体差が生じる場合があります。 下部記載の「個体差について」、「破損・欠陥について」を必ずご一読のうえ、お申し込みください。

![訳あり 銀鮭 切身 約2kg [宮城東洋 宮城県 気仙沼市 20564991] 鮭 魚介類 海鮮 訳アリ 規格外 不揃い さけ サケ 鮭切身 シャケ 切り身 冷凍 家庭用 おかず 弁当 支援 サーモン 銀鮭切り身 魚 わけあり](https://www.furusato.aeon.co.jp/g_img/042056/file_72f56387a8457862de50a15c17dfcd08.webp)

.webp)

.webp)

![【波佐見焼】釉変わり御膳 長 角皿 3客揃 食器 皿 【不二商店】 [UC16]](https://img.furusato-tax.jp/cdn-cgi/image/width=520,height=323/img/x/product/details/20211206/pd_3f8807b0614d69aab7eaf493b01e0494d0e3eca5.jpg)